霜降刚过,金风送爽。江南各地宗族的秋祭大典渐次启幕。从无锡荣氏宗祠的钟鼓齐鸣,到苏州范氏天平山墓祠的俎豆馨香,再到常州唐氏家祠的训诫声扬,这场延续数千年的 “报本追远” 之礼,在光绪年间的江南大地上,既恪守着 “慎终追远” 的古训,又悄然融入了商海新声与家族治理的巧思。阿族遍历三府五县,记录下这承载着伦理、文化与时代印记的宗族盛事。

“通赞唱 —— 排班!” 清晨的无锡荣巷,荣氏宗祠前的广场上,百余族人按 “昭穆” 次序列队,青布长衫与绸缎马褂交错,孩童执香侍立,老者拄杖肃容。随着司仪一声唱喏,光绪二十三年荣氏秋祭正式开始。

这座始建于乾隆年间的宗祠,三进五间,门悬 “荣氏宗祠” 匾额,廊柱刻 “世守一经传家孝友,庭开三径满座芝兰”。不同于寻常宗族,荣氏自道光年间涉足棉纺业,如今已是无锡望族,宗祠祭典中多了几分 “商族特色”。

“以往祭田多靠族内士绅捐置,如今族中十三家纱厂、当铺,每年各抽两成盈余增补祭田。” 族长荣汝楫手持宗谱,向阿族介绍,目前荣氏祭田已达三百余亩,分布于无锡、金匮两县,“祭田租给佃户,收成除供祭祀、修祠,还设‘助学田’‘恤贫田’,族中子弟科举、经商可领补助,孤寡老弱亦有赡养。”

祭典核心的 “三献之礼” 一丝不苟。初献时,主祭的荣氏十七世孙荣宗敬(时任广生钱庄经理)捧爵献酒,诵读《祭始祖文》,追述北宋荣氏自山东迁锡的渊源;亚献由族中耆老荣锡恩主持,供奉刚出炉的 “祭饼”—— 这饼用荣氏自家纱厂所产棉籽油和面,取 “实业兴家” 之意;终献则由年轻族人代表荣德生(荣宗敬弟)献帛,仪式毕,全族行三叩九拜之礼。

“往年祭后只是族老议事,今年新增‘商情会’。” 荣宗敬告诉阿族,族中经商者将趁此机会交流纱价、漕运信息,“祖宗留下的不仅是祠堂,更是‘团结’二字。如今生意越做越大,更要靠宗祠把族人拧成一股绳。”

与荣氏宗祠的 “商味” 不同,苏州范氏在天平山的墓祠祭典,更添几分 “名贤遗风”。九月初九重阳日,来自吴县、长洲、元和三县的范氏族人,齐聚范仲淹墓前,举行 “范文正公秋祭”。

范仲淹墓祠坐落于天平山南麓,由 “忠烈庙”“范文正公祠”“范氏墓区” 三部分组成。自北宋以来,范氏子孙在此守墓祭祀已逾七百年。光绪年间的祭典,既循《家礼》旧制,又保留着朝廷御赐的 “官祭” 规格 —— 苏州知府每年会遣官致祭,彰显 “先天下之忧而忧” 的文正遗风。

“祭典分‘官祭’与‘家祭’两部分。” 范氏二十一世孙范廷桂介绍,清晨先由苏州府通判行 “官祭”,供品用太牢(牛、羊、豕),读《御制祭文》;午后行 “家祭”,族人按辈分排列,供奉范仲淹生前喜爱的 “太湖三白”(白鱼、白虾、银鱼)与 “洞庭红” 橘。

最引人注目的是 “诵家训” 环节。族中子弟齐声诵读《范文正公家训百字铭》:“孝道当竭力,忠勇表丹诚……” 范廷桂手持乾隆年间修订的《范氏家乘》说:“先公留下‘耕读传家’的祖训,如今族中虽有人经商,但子弟七岁必入族学读《论语》《家训》,不通文墨者不得参与祠祭。”

阿族看到,墓祠西侧设有 “义学馆”,十余位族中孩童正在诵读经书。馆内悬 “先忧后乐” 匾额,塾师范伯儒说:“每年祭后,族中会从祭田收入中拨银二十两,用于义学馆膏火,确保贫寒子弟也能读书。这是先公定下的规矩,七百年来从未断过。”

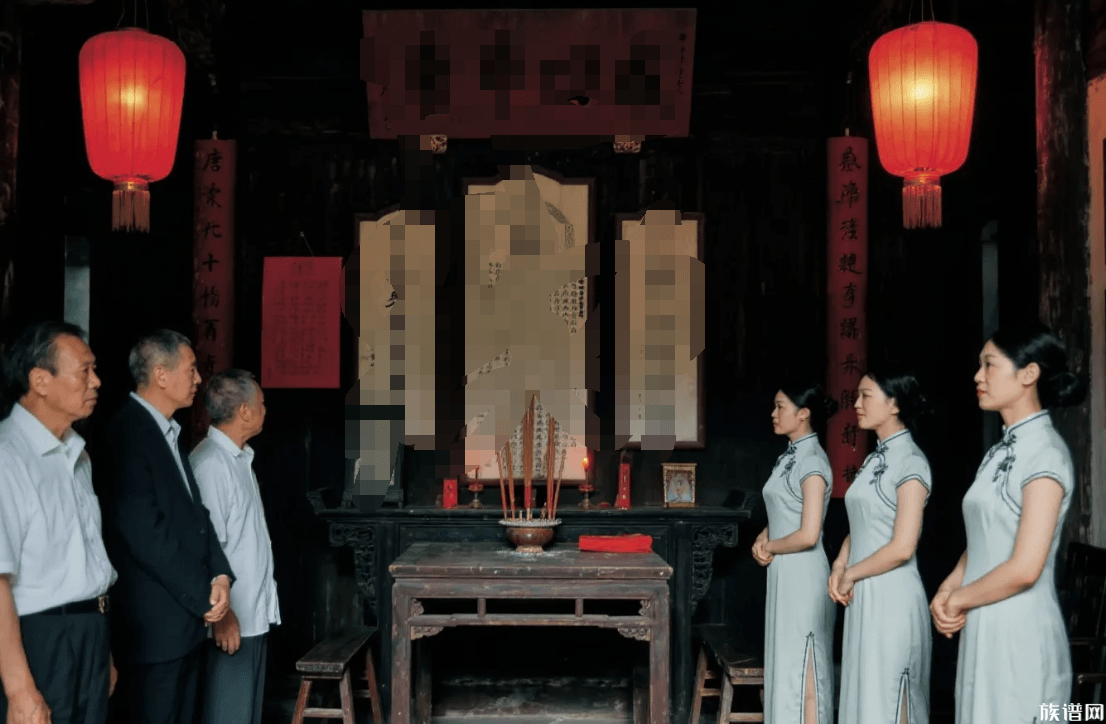

若说宗祠、墓祠是 “合族之祭”,常州唐氏的 “家祠秋祭” 则更显 “家族温情”。唐氏是常州小族,未建大宗祠,仅在各支宅院内设 “家祠”,祭四代祖先。光绪年间,唐氏家祠祭典中,女性角色的悄然变化,成为江南礼俗演变的缩影。

在常州西门唐氏支宅,阿族目睹了一场特殊的 “内祠祭”。正寝之东的家祠内,供奉着唐氏四代神主,祭桌两侧不仅有男性族人,还有几位身着素色旗袍的女性 —— 这在 “男尊女卑” 的传统礼俗中颇为罕见。

“以往家祭只有男丁参与,女性不得入祠。” 唐氏支长唐锡龄解释,自同治年间族中出了两位 “女先生”(唐芷兰、唐芷蕙姐妹,在常州创办 “女学堂”),族老议事时便商议 “放宽内祠祭限制”:“女性可参与祭品准备,未出嫁的族中女子可随母入祠观礼,已嫁女若为‘节妇’‘孝女’,可在神主旁立‘牌位’受祭。”

祭典中,唐芷兰带领女眷端上亲手制作的 “重阳糕”“菊花酒”,并向族人讲述《列女传》中的孝亲故事。“母亲说,祭拜祖先不只是磕头,更是要学祖先的德行。”12 岁的族女唐小娥捧着香烛,认真地说。

唐锡龄还透露,唐氏近年修订《家祠规条》,新增 “祭田收益可资助族中女子读书” 的条款:“去年族中就有三位女子考入上海女学堂,这都是家祠祭典带来的‘新风气’—— 祖宗的礼,也要跟着时代变才行。”

连日采访中,阿族发现,光绪年间江南祠祭的 “变与不变”,皆围绕 “宗族凝聚” 这一核心。不变的是 “尊祖、敬宗、收族” 的初心 —— 无论是荣氏的商情会、范氏的家训诵,还是唐氏的女性参与,本质都是通过祠祭强化家族认同;变化的是形式与内容 —— 商人群体的崛起让祭田管理更趋市场化,西学东渐让礼俗更包容女性,名贤后裔则更注重文化传承。

苏州府学教授王先谦对此评价:“祠祭之礼,非‘复古’所能守,亦非‘蔑古’所能存。江南宗族能因时制宜,于礼中求变,于变中守礼,此乃‘礼以义起’之真义也。”

夕阳西下,荣氏宗祠的钟鼓声渐息,族人扶老携幼散去,唯有 “荣氏宗祠” 的匾额在余晖中熠熠生辉。这场跨越千年的秋祭盛典,不仅是对祖先的缅怀,更是对家族未来的期许 —— 正如范仲淹墓前的一副楹联所言:“先忧后乐千秋志,继往开来万代心。”

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

填写逝者信息一

填写逝者信息一

填写逝者信息二

填写逝者信息二

逝者一

逝者一

逝者二

逝者二

创建完成

创建完成

逝者信息

逝者信息

绑定并登录

绑定并登录

邀请追思

邀请追思

同意

同意

复制

复制