“尼木措毕”(彝语:ꆀꃅꊿꀘ)是彝族民间最隆重的送灵归祖仪式,在四川凉山彝族聚居区流传千年,尤以美姑县的传承最为完整。这一仪式并非简单的丧葬仪轨,而是承载着彝族对生死轮回的深刻体悟,通过繁复而庄严的展演,将祖先灵魂送往遥远的祖界 “恩木普古”,更在族群内部维系着血缘联结、知识传递与道德教化,成为解读彝族文化密码的活态载体。

彝族的生死观为 “尼木措毕” 奠定了核心信仰根基。在彝人认知中,人死后灵魂并未消散,而是分化为三部分:一魂留守坟茔,守护现世的躯体余痕;一魂依附于家中的祖灵牌 “玛都”,与子孙世代相伴;最重要的一魂,则需通过 “尼木措毕” 的指引回归祖界。唯有三魂合一,祖先才能真正获得安宁,进而庇佑后代子孙族群繁衍、五谷丰登,反之则可能因灵魂漂泊而降祸于家族。这种信仰并非凭空而生,其源头可追溯至母系氏族时期,与彝族 “万物有灵” 的原始宗教观一脉相承。随着父系氏族制度的确立,“尼木措毕” 逐渐制度化,成为维系家族血缘纽带的精神纽带。史诗《勒俄》中便有记载,彝族始祖石尔俄特在确立父系传承制度的同时,创立了这套完整的祭祖送灵仪轨,使仪式与族群的社会结构变迁深度绑定。

一场完整的 “尼木措毕” 往往是族群力量的集中展现,从筹备到落幕,每一步都浸润着传统智慧。仪式通常需提前数月启动筹备,主家首先要请毕摩(彝族祭司)通过羊胛骨占卜选定吉日,这一过程不仅是择时,更被视为与祖先沟通的初始环节。随后,主家需筹集牛、羊、猪等祭品,通知分散在各地的家族成员与姻亲好友 —— 在彝族社会中,参与 “尼木措毕” 既是权利,更是不容推卸的责任。现代社会中,部分家庭因经济压力选择为期 3 天的简化版仪式,但核心环节始终坚守传统,未曾动摇。

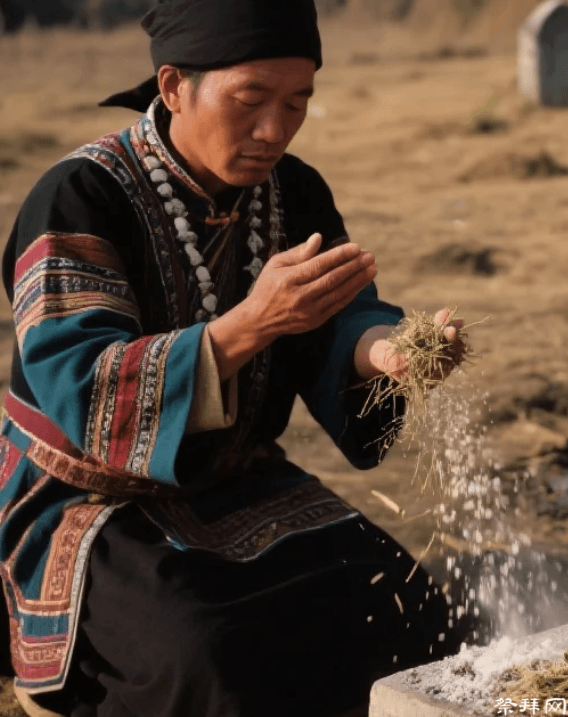

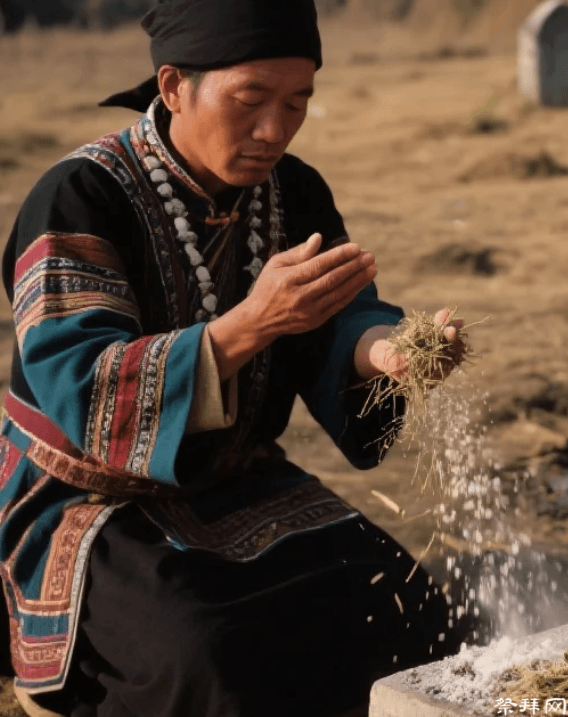

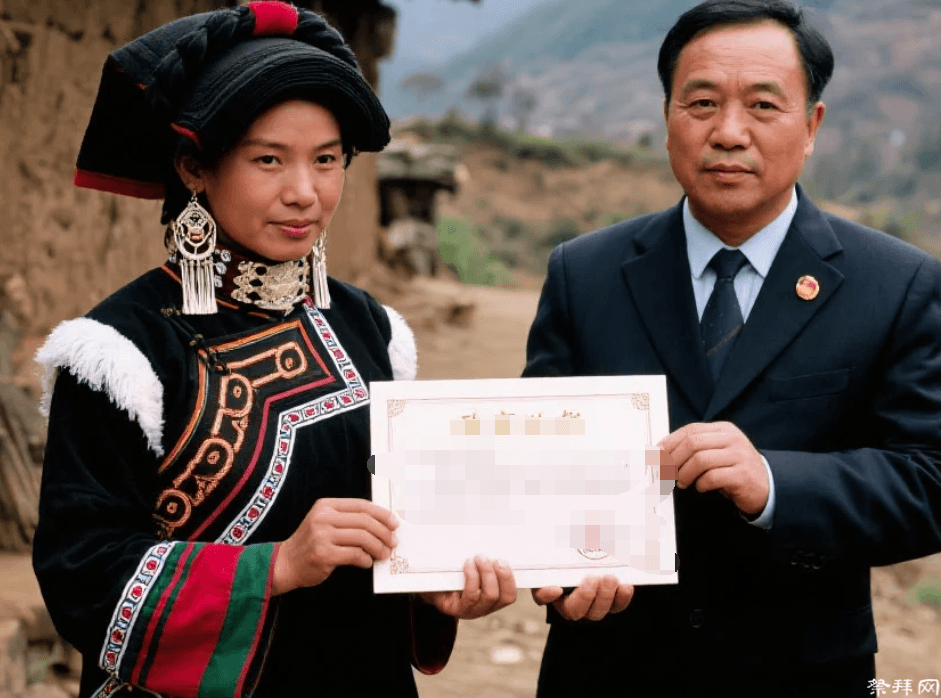

当吉日来临,整套核心仪轨便依次铺展。仪式的起点是 “唤灵与净灵”,毕摩需前往祖先的火葬地,通过诵念经文、洒播草木灰等方式,唤醒沉睡的祖灵,并祛除其身上的污秽与孽障。紧接着,毕摩会用特制竹子制作灵牌 “玛都”,这枚小小的竹牌并非普通器物,而是祖先灵魂的具象化象征,承载着家族的生命记忆。随后进入 “献祭与宴灵” 阶段,宰杀牲畜的过程充满庄严感,牛、羊不仅是财富的体现,更被视为建立人神互惠关系的 “牺牲”。主家与姻亲队伍身着刺绣精美的盛装,围绕灵棚缓缓游行,步伐与路线暗合彝族祖先的迁徙轨迹,在行走中完成对历史的回溯。

仪式间隙穿插的摔跤、选美、赛马等活动,并非单纯的娱乐,而是 “娱神亦娱人” 的传统智慧,既向祖先展示后代的活力,也让族群成员在欢聚中强化认同。最关键的环节是 “指路与送灵”,毕摩需完整念诵《指路经》(《莫玛特依》),经文中详细记载着从现世到祖界的每一条路径、每一处标志物,小至溪流、大树,大至山脉、峡谷,毕摩的诵经声如同精准的导航,指引亡灵沿着祖先迁徙的反向路线,一步步返回 “恩木普古”。最终,辅祭 “丘莫” 将灵牌小心翼翼地装入 “祖筒”,送往家族世代相传的祖灵箐洞永久安放,完成灵魂的终极归属。这些环节中,灵牌与祖筒象征着生命的延续与族群的根系,而从火葬地到祖灵箐洞的空间转换,则暗喻着灵魂从现世到祖界的神圣过渡。

“尼木措毕” 的价值早已超越宗教仪式本身,成为维系彝族社会运转的精神枢纽。在族群凝聚层面,仪式要求分散各地的家族成员必须返回参与,即便远在城市务工,也会设法赶回。2018 年凉山吉乃家族的仪式中,便有 12 户直系亲属从不同地方返乡共同筹备。姻亲队伍的参与更具深意,他们牵羊送牲、发放奖金,在助力仪式的同时,也巩固了家族间的联盟关系,让社会网络在仪式中得到强化。知识传承方面,毕摩无疑是核心载体,他们在诵经过程中,将彝族的历史、天文、医药、伦理等知识代代传递。《指路经》中关于迁徙路线的详细记载,已成为研究彝族历史的珍贵文献;而占卜、咒鬼等环节中蕴含的自然观与宇宙论,则展现了彝族对世界的独特认知。道德教化的功能同样凸显,仪式始终强调 “子欠父债,祭祖送灵” 的伦理责任,通过对祖先的追思与缅怀,将孝道观念深深植入族人心中。毕摩在诵经间隙宣讲的《玛牧特依》等典籍,更以通俗易懂的语言教导族人遵守诚信、友善、敬老等社会规范,成为无形的道德课堂。

然而,在现代化浪潮的冲击下,“尼木措毕” 也面临着诸多挑战。经济压力首当其冲,一场大型仪式往往需要耗费数十头牲畜与大量财物,许多普通家庭难以承受,只能选择简化甚至省略部分环节。传承断层更令人担忧,毕摩群体普遍老龄化,而年轻一代大多外出务工,既无时间也无意愿学习复杂的经文与仪轨,导致许多传统技艺濒临失传。同时,现代教育与城市生活方式的普及,也让部分年轻人对仪式的信仰认同感逐渐弱化,将其视为 “陈旧习俗”。

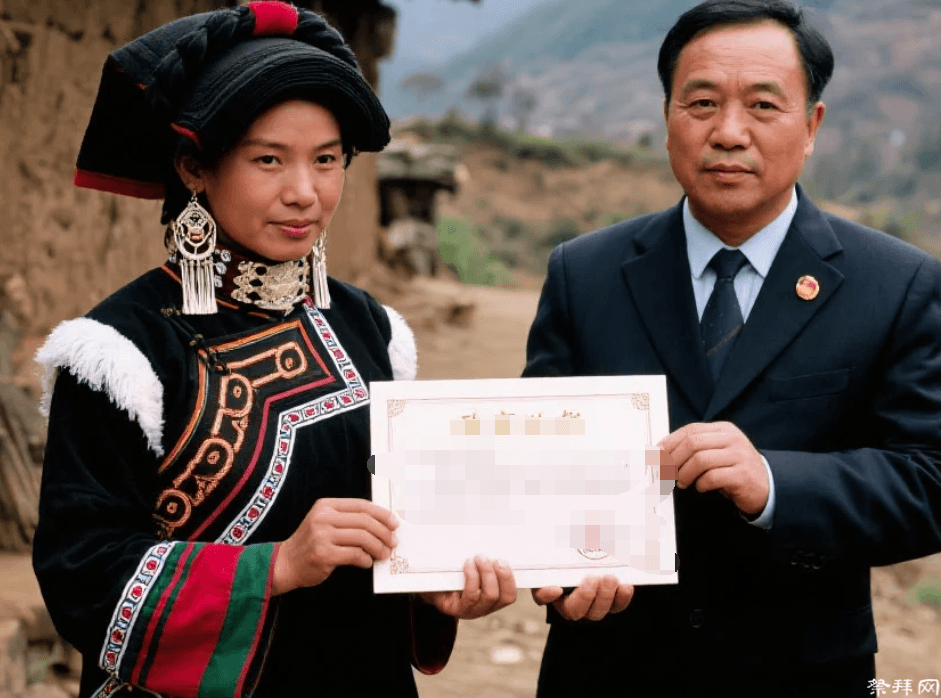

面对困境,保护与传承的努力从未停歇。2008 年,“毕摩文化” 被列入国家级非物质文化遗产名录,为仪式的保护提供了制度保障。美姑县顺势设立 “毕摩文化之乡”,通过政府补贴支持毕摩授徒传艺,同时组织专人整理毕摩文献,抢救濒危的经文资料。学术研究的介入也为仪式注入了新的生命力,学者们运用人类学、宗教学等理论视角,深入剖析其文化内涵 —— 李小芳便从 “过渡仪式” 理论出发,解读了仪式中空间转换与身份认同的深层关联,让更多人理解其文化价值。更具现实意义的是适应性调整,部分地区在保留核心仪轨的基础上,适度融入文化旅游元素,如开放仪式观礼、展示毕摩法器等,既让外界得以了解彝族文化,也为仪式筹备筹集了资金。同时,数字化手段的运用让传承突破了时空限制,经文被录入数据库,仪式过程被拍摄存档,为后代留下了珍贵的影像资料。

2018 年 1 月,凉山达杆依村吉乃家族的 “尼木措毕” 便是传统与现代碰撞的生动案例。因主家认为灵牌 “玛都” 从大门搬离触犯禁忌招致祸事,家族决定提前为 11 位祖先举行 3 天的小型仪式。仪式中,毕摩通宵诵经咒鬼除秽,驱赶附在亡灵身上的鬼怪;未过世的阿支自愿加入送灵队伍,象征着对灵魂归属的主动认同;12 户主家共同献祭黑猪,煮熟后的猪肉由所有人分食,标志着仪式的落幕与社会关系的重新整合。这场仪式规模虽小,却完整保留了驱邪、祈福等核心功能,展现了 “尼木措毕” 在现代社会中的韧性与适应性。

从母系氏族时期的原始信仰到现代社会的非遗传承,“尼木措毕” 历经千年沧桑,始终是彝族文化的精神内核。它如同一部活态的文化百科全书,既记录着族群的历史记忆,也规范着社会的伦理秩序,更在时代变迁中不断调适自身形态。正如美姑毕摩曲比黑石所言:“经书是毕摩的命根子,只要经书在,文化就断不了。” 这份对传统的坚守与创新,正是 “尼木措毕” 永葆生命力的关键

免责声明:部分内容AI辅助创作,个人观点,仅供参考

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

填写逝者信息一

填写逝者信息一

填写逝者信息二

填写逝者信息二

逝者一

逝者一

逝者二

逝者二

创建完成

创建完成

逝者信息

逝者信息

绑定并登录

绑定并登录

邀请追思

邀请追思

同意

同意

复制

复制