农历九月十一的清晨,潮汕平原的薄雾还未散尽,陈阿婆已在祠堂前的石桌上摆开了供品。白瓷碗里盛着刚蒸好的红桃粿,米香混着柚香在晨风中散开,旁边竹篮里的新米还带着谷壳的清香——这是她和家人昨天刚从稻田里收割晾晒的收成。"初九那天还在割稻呢,哪有心思拜祖?"阿婆擦了擦额角的汗珠,笑着解释,"等谷进仓,孩子们从城里回来,这祭拜才算是有诚意。"在潮汕与闽南的许多乡村,这样的场景每年都会上演,重阳节后的一两日内,祠堂里的香火才渐渐旺盛起来,这份"延后的祭拜",藏着地域与人文交织的深层密码。

潮汕与闽南地区的农耕文明,早已将祭拜时序刻进了农作物的生长周期里。这两片被北回归线穿过的土地,有着"一年两熟"的水稻种植传统,当地农谚云"秋分稻含春,寒露稻出穗",到了农历九月初九重阳节,晚稻正处于金黄饱满的成熟期,田间地头满是收割的忙碌景象。对于世代耕作的农人来说,"抢收"是此时的头等大事,金灿灿的稻穗若不及时收割,遇着秋雨便会发芽霉变,一年的辛劳便可能付诸东流。在潮汕揭阳,农民们遵循着"晚田最怕秋霖雨,一点一声愁"的古训,重阳节当天多半在田里弯腰割稻、打谷扬场,连吃饭都要在田埂上匆匆解决,根本腾不出时间准备祭拜的供品与仪式。

这种农耕节奏直接决定了祭拜的时机选择。重阳节后一两天,当最后一担稻谷被搬进粮仓,晒场上的谷粒也已晾晒干燥,农人们才终于能松口气。此时的祭拜,更能体现"以丰收敬先祖"的深意——供桌上的新米是刚脱粒的,粟穗粿用当季新粮制成,连柚子、红柿都是果园里刚采摘的时令鲜果,这些带着泥土与阳光气息的供品,远比仓促准备的祭品更显虔诚。在闽南漳州,农户们还会特意将番薯、芋头等秋收作物摆上供桌,正如《漳州杂诗》中所写的"番薯芋柿力子果",既践行着"祀神以时食"的古礼,也向先祖展示一年的耕耘成果。这种"先收后祭"的顺序,恰是农耕文明中"民以食为天"的生动体现。

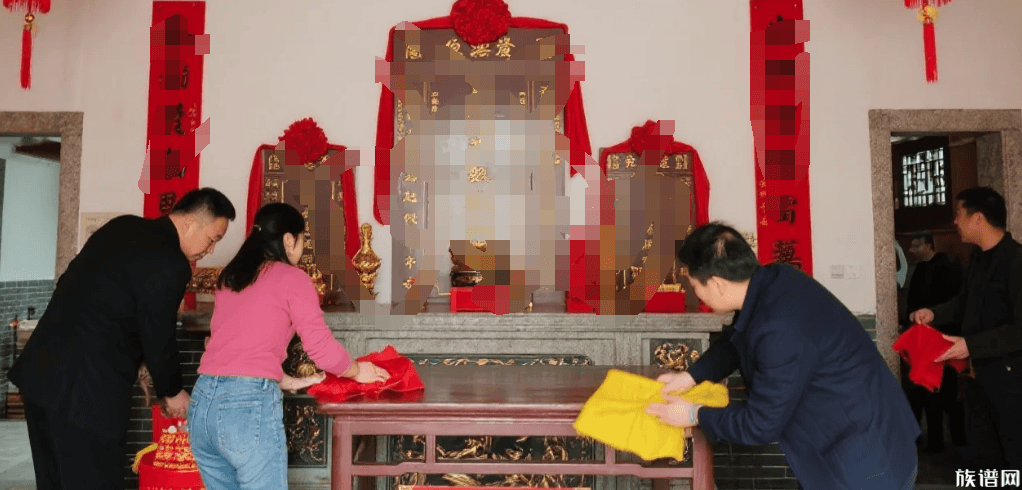

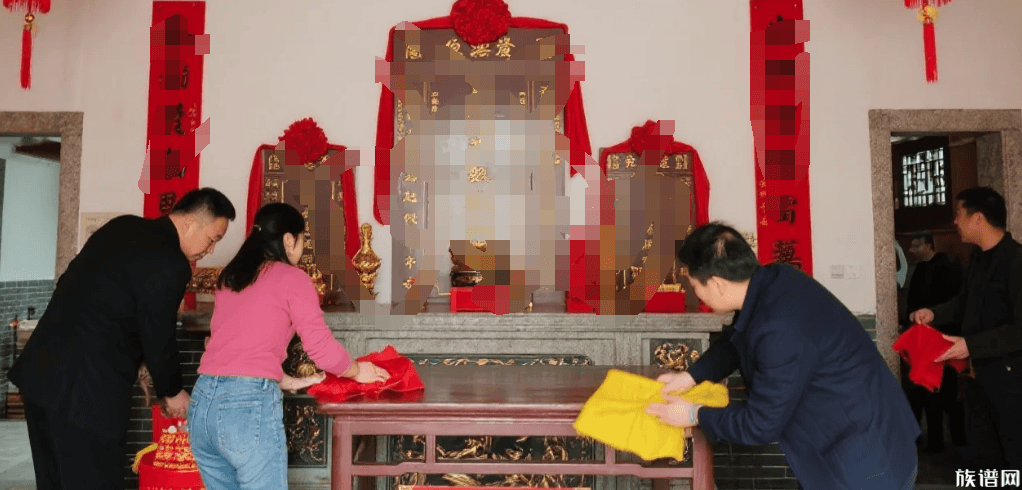

家族团聚的现实需求,更让这份"延后"有了温暖的人文底色。潮汕与闽南地区素有"侨乡"之称,也有着外出经商、务工的传统,许多族人散居在珠三角、长三角乃至海外。重阳节当天若恰逢工作日,远在外地的族人很难及时返乡,而延后一两天至周末,或是等农忙稍歇的间隙,便能让更多人团聚在祠堂前。在潮汕汕头的乡村,常有这样的场景:重阳节后第三天的清晨,外出的子孙带着妻儿陆续返乡,长辈们早已备好了三牲与粿品,年轻人则主动打扫祠堂、擦拭牌位,孩子们在一旁好奇地看着大人将新收的花生、豆干摆上供桌。祭拜仪式结束后,全家人围坐在一起共享祭品,长辈们借着饭桌上的闲谈,讲述家族的往事与耕作的艰辛,让家族的记忆与传承在团聚中延续。

这种时间安排,早已在地域文化中沉淀为不成文的传统。在闽南泉州南安、泉港等地,民间本就有"祭祀时序随俗而变"的传统,当地先民曾因倭寇侵扰、海禁迁移等历史原因,将清明扫墓改为冬至祭拜,这种"因时制宜"的习俗基因一直延续至今。对于重阳祭拜,当地族人更看重"心诚"与"团聚",而非刻板的日期。潮汕地区流传的"拜祖重在心,不在朝暮"的俗语,正是这种观念的体现。在一些家族中,若有重要族人因公务无法在重阳后三天内返乡,甚至会由族长商议再适当延后,直至全家团聚再行祭拜之礼。

当祠堂里的香火渐渐淡去,供品被分给族中老小,这份延后的祭拜便完成了它的使命。它既顺应了农耕文明的自然节律,让丰收的喜悦与对先祖的感恩完美融合;又兼顾了家族团聚的现实需求,让分散的族人在追思中凝聚情感。对于潮汕与闽南人来说,重阳节后这一两天的祭拜,早已超越了简单的仪式本身——稻浪翻滚的田野里藏着生存的智慧,祠堂内外的团聚中盛着家族的温情,而这份"适时而变"的习俗,正是地域文化在岁月流转中始终充满活力的根源所在。

免责声明:部分内容AI辅助创作,个人观点,仅供参考

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

填写逝者信息一

填写逝者信息一

填写逝者信息二

填写逝者信息二

逝者一

逝者一

逝者二

逝者二

创建完成

创建完成

逝者信息

逝者信息

绑定并登录

绑定并登录

邀请追思

邀请追思

同意

同意

复制

复制